На вкус и цвет

В 1769 году в России начали выпускать бумажные деньги — ассигнации.

Через несколько лет Екатерина II повелела выпускать ассигнации «в цвете», чтобы дополнительно защитить банкноты от подделок. Цвет денег помогал отличать номинал, особенно тем, кто не умел читать. Разноцветные деньги впоследствии получили общее прозвище «пестренькие».

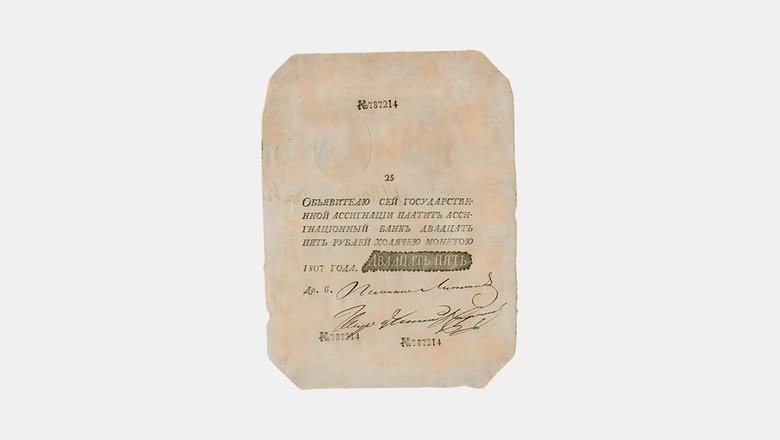

Только 25 рублей оставались белыми до середины XIX века. «Беленькие» и «лебеди» — так их называли не только в народе: сам император Александр I в письмах полководцу Кутузову упоминал «белые» ассигнации. После денежной реформы 1839—1843 годов «лебеди» стали светло-фиолетовыми и получили прозвище «столбянки» — до 1865 года на купюрах этого номинала изображались колонны с виньетками.

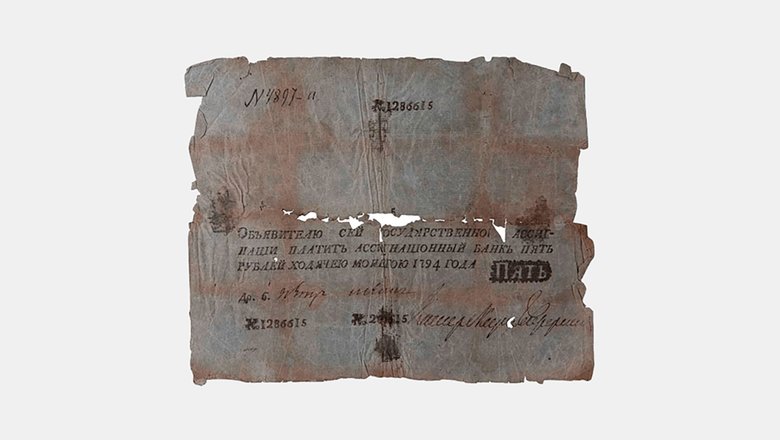

В 1786 году Банкноты номиналом 5 рублей стали печатать на синей бумаге.

Пятирублевки сразу прозвали «синицами», «синичками» и просто «синенькими».

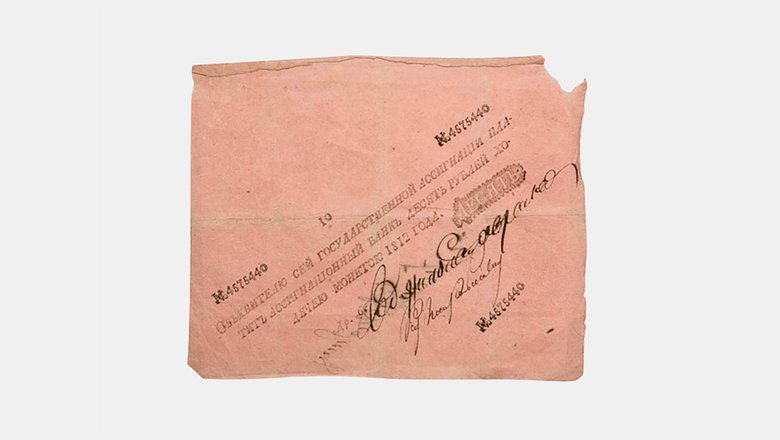

В это же время в оборот вошли красные 10 рублей. «Красненькая» — так эту купюру именовали чаще всего, но люди придумали для 10-рублевки много других названий: «красуля», «карась», «косач», «рак» (вареный, конечно), «снегирь», «малиновка», «краснуха».

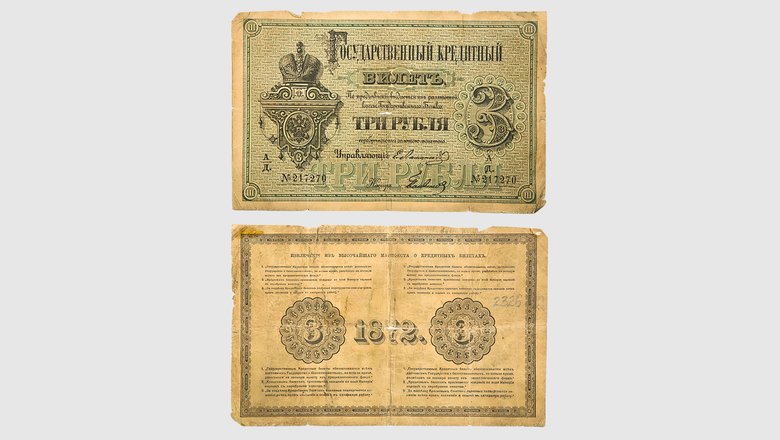

Русские трешки на европейских открытках

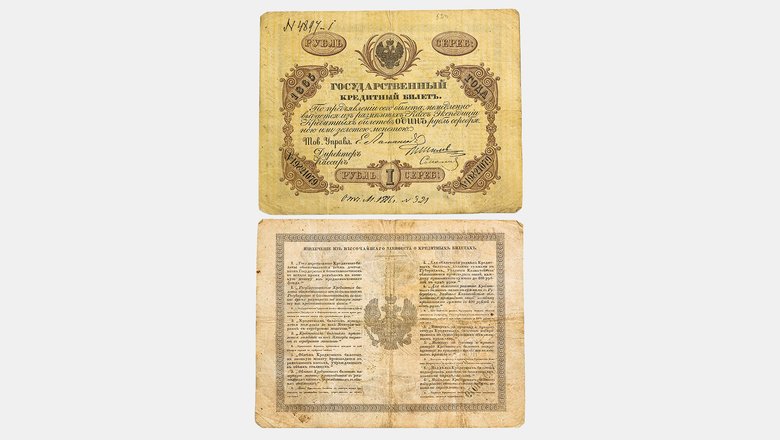

Ласковым словом «билетик» люди называли купюру самого младшего номинала — 1 рубль. Было у нее много других прозвищ, а вот рублем новую банкноту долго не называли. В народном сознании рубль был только металлическим.

Бумажные рубли печатали на желто-коричневой бумаге, поэтому они стали «желтенькими» и «канарейками». А еще «бумажками» и «кредитками» — сокращенно от «государственный кредитный билет».

Внезапная популярность настигла «зелененькие» трешки. Новые российские банкноты стали первыми в Европе купюрами с номиналом «три». Изображения «зелененьких» печатали на иностранных открытках и рекламных карточках.

50 рублей — один из самых старых доживших до наших дней номиналов бумажного рубля. В XIX веке из-за своей расцветки эта банкнота именовалась «серенькой». Такие же цвет и прозвище были у 200-рублевой купюры, которую выпускали с 1819 по 1843 год. Самой же яркой и сложной для подделки стала 100-рублевая купюра. За разноцветный рисунок сторублевку называли «радужной».

«Катенька» и «петенька»

Со второй половины XIX века на купюрах стали печатать портреты государственных деятелей. Конечно, в народе сразу появились новые денежные прозвища — по именам правителей, изображенных на купюрах.

В 1866 году на 100 рублях поместили портрет Екатерины II. Люди стали ласково называть сторублевку «катенькой», «катеринкой» или «екатеринкой». В России в начале XX века параметры «катеньки» считались стандартом для изготовления бумажников и портмоне.

В 1899 году в оборот был выпущен государственный кредитный билет 500 рублей с черно-белым портретом Петра I в треугольной шляпе.

«Петенька», «петруша», «петровский билет» стал самой крупной купюрой не только по номиналу, но и по размеру — почти как лист бумаги формата А4.

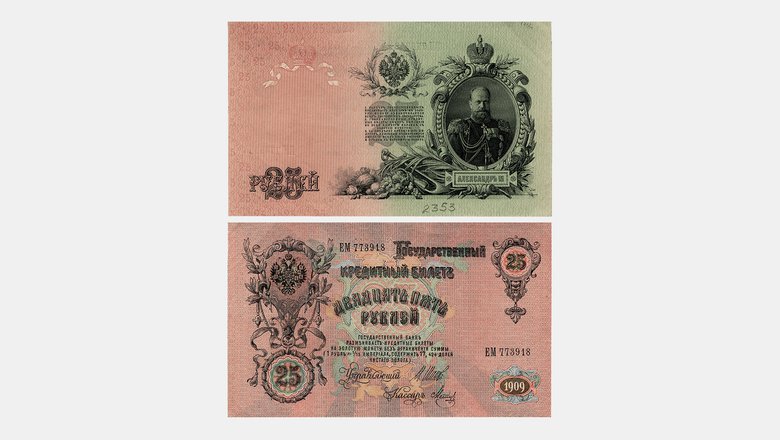

От «коленьки» до «керенки»

Правителей изображали и на купюрах меньшего номинала. На «синих» 5 рублях после 1866 года печатали портрет московского князя Дмитрия Донского, на десятке — первого царя дома Романовых Михаила Федоровича. Однако прозвища этих банкнот не изменились — люди привыкли к «красным» и «синим». Зато «серенькая» 50-рублевая банкнота с появлением портрета Николая I стала «коленькой» и «Николаем Первым». На 25 рублях сначала изобразили царя Алексея Михайловича, но затем заменили на портрет императора Александра III. Бывшие «беленькие» переименовали в «сашки».

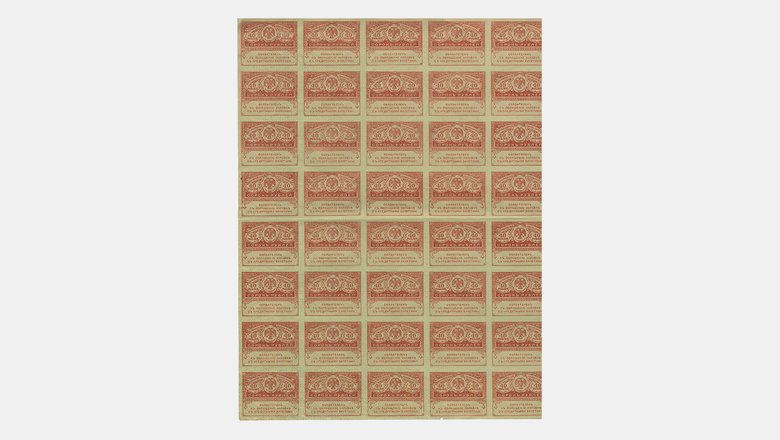

После Февральской революции и свержения монархии на смену «катенькам» и «коленькам» пришли «керенки». Так в честь министра — председателя Временного правительства Александра Керенского называли деньги номиналом 20 и 40 рублей. Правда, они были больше похожи на почтовые марки, чем на банкноты. Их выпускали листами по сорок «керенок» на каждом, и люди сами отрезали себе купюры от общего листа.

В условиях гиперинфляции деньги быстро обесценились. «Керенками» стали обклеивать стены и подкладывать их под чернильницы.